GCP入門【第18回】

2021/06/04

臨床(GCP)

GCP省令第39条の2(業務の委託等)

GCP省令第12条は、治験依頼者が治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合の条文であったが、この第39条の2は実施医療機関が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合の条文である。GCP入門【第7回】でGCP省令の章立てについて述べたことを思い出していただきたい。GCP省令第二章は「治験の依頼」、第三章は「治験の管理」で、いずれも治験依頼者が遵守すべき規定であった。一方、第四章は「治験の実施」で、実施医療機関に関する規定だということを述べた。つまり治験依頼者は治験の依頼(第二章)と管理(第三章)に係る業務を委託することができ、実施医療機関は治験の実施(第四章)に係る業務を委託することができる。前者は第12条に規定されており、受託者は開発業務受託機関(CRO; Contract Research Organization)と呼ばれ、後者は第39条の2で規定されており、受託者は一般的に治験施設支援機関(SMO; Site Management Organization)と呼ばれる。

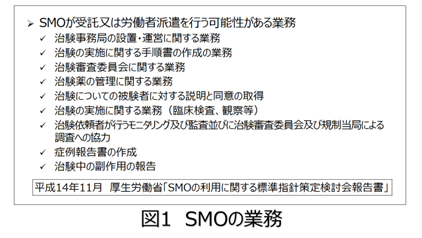

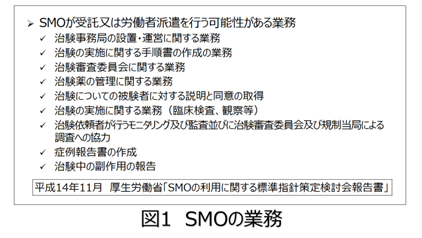

第12条では「業務の全部又は一部を委託する」と記載されているが、第39条の2では「業務の一部を委託する」と記載されているという違いがある。治験依頼者は治験の依頼と管理に係る業務をCROに全部委託することができるが、実施医療機関は治験の実施に係る業務をSMOに全部委託することはできない。実施医療機関は治験責任医師の業務をSMOに委託することができないのは言うまでもない。GCPで規定されている実施医療機関の業務のうち、SMOが受託又は労働者派遣によって行う可能性のある業務が、平成14年11月に厚生労働省の「SMOの利用に関する標準指針策定検討会」から報告されている(図1)。簡単に言うと、治験事務局と治験審査委員会(IRB)事務局の業務、並びに治験協力者業務がSMOの受託業務だということであるが、労働者派遣法の絡みで原則として医療行為はできない。すなわち、SMOから派遣された者が看護師資格を有していても、注射や採血をしたりバイタルをとったりということはできない。なお、一般的に事務局業務の担当者をSMA(Site Management Associate)と呼び、治験協力者業務を行う者をCRC(Clinical Research Coordinator、治験コーディネーター)と呼ぶ。

実施医療機関が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合は、受託者と契約を締結しなければならない。このあたりは第12条における治験依頼者とCROも同様であるが、第12条にあった第2項から第5項に相当する記載が、第39条の2には無く、第1項だけの記載となっている。つまり、治験依頼者とCROとの契約は書面だけではなく電磁的な方法で行っても良いのだが、実施医療機関とSMOとの契約では、この電磁的な方法に関する記載がない。ならば実施医療機関とSMOとの契約は電磁的に行ってはいけないのかというと、GCP省令には記載されていないものの、平成17年(2005年)4月に施行されたe-文書法によって電磁的契約の締結は可能なのだ。

ここまで、実施医療機関から治験の実施に係る業務の一部を委託する者を「SMO」と書いてきた。間違いではないのだが、一般的には「SMO」というと上述のようにSMAやCRCを実施医療機関に派遣する企業を指す。しかし第39条の2は「治験に係る業務の一部」ということであって、例えばCTやMRIのような特殊検査を行う治験において、これらの医療機器が設置されていないなどの理由で、特殊検査だけを他の医療機関に委託することもある。このような場合も実施医療機関は、特殊検査を行う医療機関との間で第39条の2に基づく委受託契約が必要となってくる。

GCP省令第12条は、治験依頼者が治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合の条文であったが、この第39条の2は実施医療機関が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合の条文である。GCP入門【第7回】でGCP省令の章立てについて述べたことを思い出していただきたい。GCP省令第二章は「治験の依頼」、第三章は「治験の管理」で、いずれも治験依頼者が遵守すべき規定であった。一方、第四章は「治験の実施」で、実施医療機関に関する規定だということを述べた。つまり治験依頼者は治験の依頼(第二章)と管理(第三章)に係る業務を委託することができ、実施医療機関は治験の実施(第四章)に係る業務を委託することができる。前者は第12条に規定されており、受託者は開発業務受託機関(CRO; Contract Research Organization)と呼ばれ、後者は第39条の2で規定されており、受託者は一般的に治験施設支援機関(SMO; Site Management Organization)と呼ばれる。

第12条では「業務の全部又は一部を委託する」と記載されているが、第39条の2では「業務の一部を委託する」と記載されているという違いがある。治験依頼者は治験の依頼と管理に係る業務をCROに全部委託することができるが、実施医療機関は治験の実施に係る業務をSMOに全部委託することはできない。実施医療機関は治験責任医師の業務をSMOに委託することができないのは言うまでもない。GCPで規定されている実施医療機関の業務のうち、SMOが受託又は労働者派遣によって行う可能性のある業務が、平成14年11月に厚生労働省の「SMOの利用に関する標準指針策定検討会」から報告されている(図1)。簡単に言うと、治験事務局と治験審査委員会(IRB)事務局の業務、並びに治験協力者業務がSMOの受託業務だということであるが、労働者派遣法の絡みで原則として医療行為はできない。すなわち、SMOから派遣された者が看護師資格を有していても、注射や採血をしたりバイタルをとったりということはできない。なお、一般的に事務局業務の担当者をSMA(Site Management Associate)と呼び、治験協力者業務を行う者をCRC(Clinical Research Coordinator、治験コーディネーター)と呼ぶ。

実施医療機関が治験の実施に係る業務の一部を委託する場合は、受託者と契約を締結しなければならない。このあたりは第12条における治験依頼者とCROも同様であるが、第12条にあった第2項から第5項に相当する記載が、第39条の2には無く、第1項だけの記載となっている。つまり、治験依頼者とCROとの契約は書面だけではなく電磁的な方法で行っても良いのだが、実施医療機関とSMOとの契約では、この電磁的な方法に関する記載がない。ならば実施医療機関とSMOとの契約は電磁的に行ってはいけないのかというと、GCP省令には記載されていないものの、平成17年(2005年)4月に施行されたe-文書法によって電磁的契約の締結は可能なのだ。

ここまで、実施医療機関から治験の実施に係る業務の一部を委託する者を「SMO」と書いてきた。間違いではないのだが、一般的には「SMO」というと上述のようにSMAやCRCを実施医療機関に派遣する企業を指す。しかし第39条の2は「治験に係る業務の一部」ということであって、例えばCTやMRIのような特殊検査を行う治験において、これらの医療機器が設置されていないなどの理由で、特殊検査だけを他の医療機関に委託することもある。このような場合も実施医療機関は、特殊検査を行う医療機関との間で第39条の2に基づく委受託契約が必要となってくる。

2ページ中 1ページ目

コメント

/

/

/

この記事へのコメントはありません。

コメント